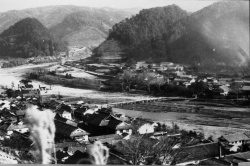

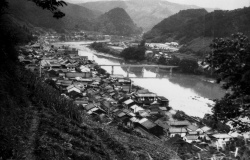

| 吉野山の町並 | ||||||

蔵王堂と中の千本が一望される。 太閤花見塚付近から。 |

|

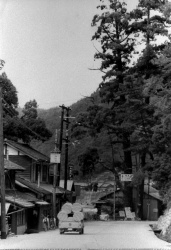

観光車道が開通前。 ボンネットバスが走っている。 |

|

|||

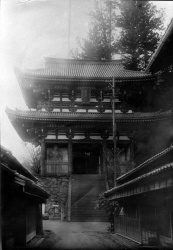

| 大正初期の蔵王堂 (東大寺大仏殿に次ぐ世界第二の木造建築) | ||||||

大正初期の蔵王堂 |

大正の大修理中 |

大正の蔵王堂落慶法要のようす 大正の蔵王堂落慶法要のようすごくまき(餅まき)風景 |

大正の蔵王堂落慶法要のようす |

|||

大正の蔵王堂落慶法要のようす |

|

|

|

|||

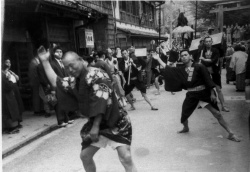

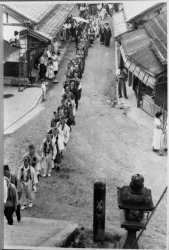

| 花供会式の大名行列 桜の花を蔵王権現に供える法要 (奴行列を先頭に僧侶、稚児、山伏が竹林院から蔵王堂まで練り歩く大名行列) | ||||||

|

奴おどり |

|

|

|||

|

|

|||||

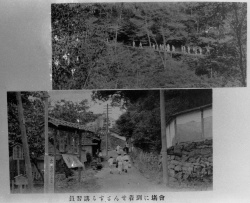

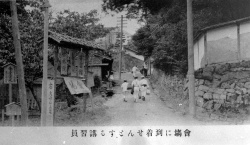

会場へ行く講習員 |

会場へ行く講習員 |

|||||

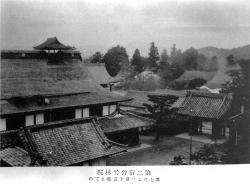

第二宿舎 竹林院 |

第二宿舎 竹林院 |

第一宿舎 桜本坊 |

||||

| 蛙とび行事 毎年7月7日 大峰登山の一人の男が、神仏をののしったため鷲にさらわれ、前非を悔いたので、法力により蛙の姿にして、吉野山へ連れて帰り真人間にもどしたという伝説にいる。 | ||||||

蛙を太鼓台でかついで吉野山を練り歩く |

大和高田の奥田から供えられる蓮の花の行列と蔵王堂に入り、吉野一山の僧と行者によって法要が営まれる。 |

昭和初期の仁王門 |

|

|||

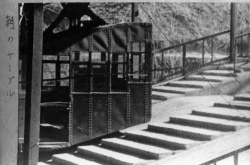

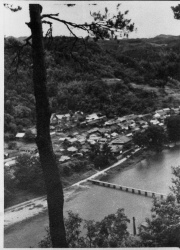

| 吉野山ロープウエー(昭和3年完成日本一最古のロープウエー)と下の千本 | ||||||

吉野山ロープウエー 昭和初期 |

|

吉野山ケーブル 朝のケーブル |

ケーブル |

|||

| 村上義光公の墓と大橋 | 中千本 | |||||

村上義光公の墓 |

吉野城の空堀に架けられた橋の一つ 「大橋」(慶長9年(1604)に架けられた木造の反り橋) |

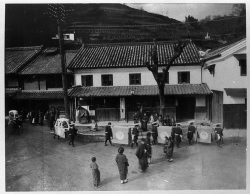

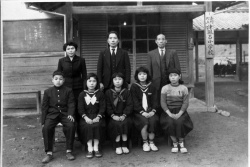

中千本 五郎兵衛茶屋 大正末 大峯参詣講社一行の花見の記念写真 |

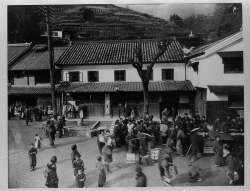

桜本坊で開かれた団体の夏期研修の様子。テントの中は臨時開設の郵便局 |

|||

| 吉野山への花嫁行列 大正10年頃 | ||||||

大橋の上を籠を担いで行く、花嫁行列。 大正10年頃。 |

|

|

||||

| 昭和初期の吉野山のくらし | ||||||

ラムネを飲む女性 |

バスの客にアイスクリンを売る女性 |

|||||

| 吉野山小学校の旧校舎 | ||||||

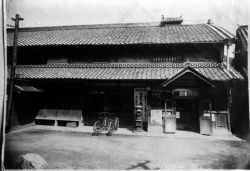

旧校舎玄関 奥に職員室があり 旧校舎玄関 奥に職員室があり二階は高等科の二教室があった。 |

吉野建の旧校舎 |

吉野建の旧校舎 尋常科は平家 |

下校風景 |

|||

昭和31年に建てられた校舎 |

保護者による校舎への道づくり |

保護者による校舎への道づくり |

さくらんぼ学習 |

|||

| 吉野神宮大鳥居 | ||||||

吉野神宮駅近くの大鳥居 吉野神宮駅近くの大鳥居建設中の大鳥居 昭和5年7月建立 |

大鳥居完成 |

昭和5年建立 |

吉野新宮駅前 昭和10年頃 |

|||

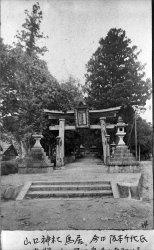

吉野神宮 |

吉野神宮春の大祭に参拝した奈良県立吉野工業学校の生徒 |

|||||

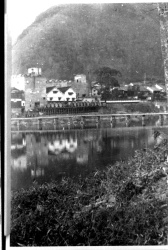

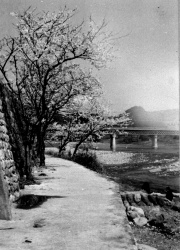

| 美吉野橋の今昔 | ||||||

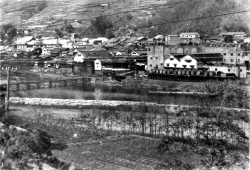

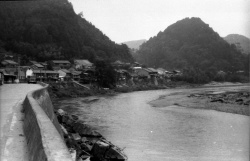

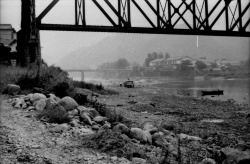

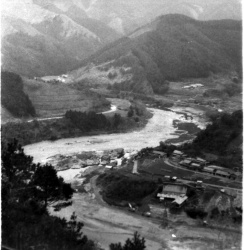

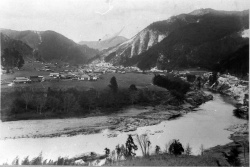

左曽の峯山から六田の町並み 左曽の峯山から六田の町並み昭和20年代 |

|

|||||

| 大正の民間飛行士 | ||||||

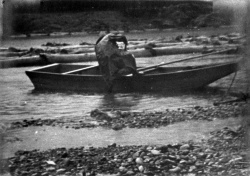

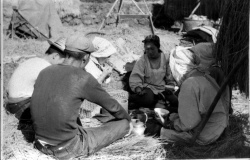

大正13年3月 大正13年3月民間飛行士梅本幸一氏(六田出身)が複葉練習機で郷土訪問。 六田の川原に飛来。 座っているのが梅本氏。 |

昭和3年 御大典奉祝仮装行列 昭和3年 御大典奉祝仮装行列六田小学校にて 飛行機の模型と共に |

昭和3年 御大典奉祝仮装行列 六田小学校にて 飛行機の模型と共に |

||||

| 郷土の生活 | ||||||

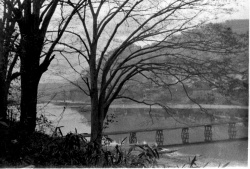

左曽川に架かっていた屋形橋 昭和30年取り払われた |

池田の大神楽 伊勢の大神楽が定宿(六田竹丸亭)に入る写真。奈良市在住の池田和平・多田健治の組が大神楽・曲芸・かけ合いで春秋二回家々の門付けをして回った。 |

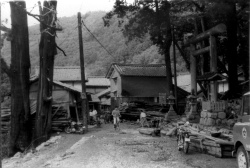

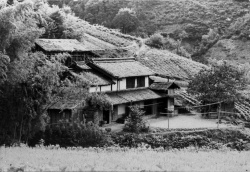

橋屋綴の農家 大正末期の写真 県道宮瀧五條線(河南街道)に昇格以前 |

橋屋の風景 |

|||

| 昭和天皇御大典の奉祝行事 (昭和3年) | 左曽十二社神社の祭礼 | 吉野町国防婦人会記念 | ||||

昭和天皇御大典の奉祝行事 |

左曽の子供達 奉祝行事で、おしろいや紅で化粧して町内を練り歩いた。 奉祝小唄(初村サカエさん指導)をうたい、鼓や鐘をならしにぎやかに祝った。 |

昭和30年10月 子供太鼓台登場 左曽十二神社の祭礼に新調の子供太鼓台登場。 |

昭和11年7月 吉野町国防婦人会記念 |

|||

| 六田の子供達 | 左曽消防団 | |||||

奥六田の花売り兄弟 昭和29年 |

六田小学校校舎 |

六田小学校校門 昭和26年 |

昭和35年 可動式ポンプを新調 |

|||

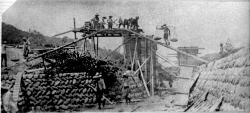

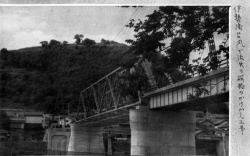

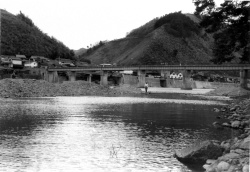

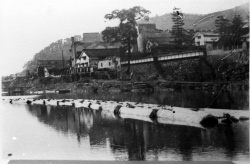

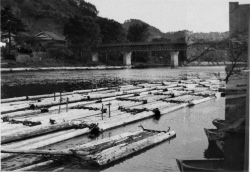

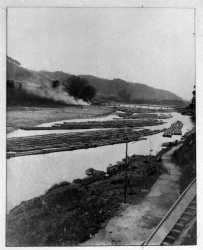

| 吉野貯木場 吉野材生産・流通は文禄4年(1596)年貢取り立てに始まる。昭和14年11月吉野貯木場完成。吉野・丹治両川の水を活用し3か所の水中貯木を行う。 |

||||||

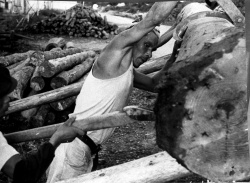

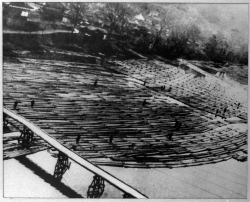

貯木工事 |

材木橋。木材揚陸と貯水地へ水を送るために、水門が設けられた。 |

水中貯木場の底固め |

建設工事現場 |

|||

貯木場工事 |

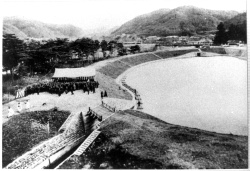

第一水中貯木場の完成式 |

丹治川をはさんで、 第二、第三水中貯木場 |

献派遣の吉野貯木場従業員 |

|||

第二、第三水中貯水場 |

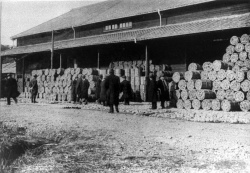

樽丸倉庫(酒樽用材木) 最盛期は大正7・.8年頃から昭和20年頃 |

京都御所春興殿御用材 |

水中貯木の池は絶好の釣り池 |

|||

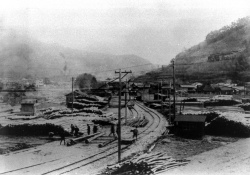

昭和14年完成時の吉野貯木場 |

太い木材を貨車に積み込む |

人力と馬車で運搬・積み下ろし |

貯木場内で杉皮・木端を拾い集め飯貝下の仮橋を渡る主婦 |

|||

貯水池から上市方面 |

注水口 |

引き込み線 |

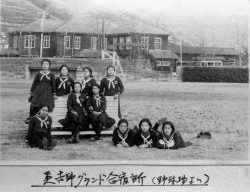

貯木グラウンド |

|||

工事現場 |

昭和14年 丹治川をはさんで 第二第三水中貯木場 |

貯木場 橋 |

引き込み路線工事 |

|||

貯木場 |

貯木池 |

貯木池 |

貯木建設現場 |

|||

貯木場への水路 |

貯木場全景 |

製材所から鉄橋を望む |

貯木場・木村団地建設前の 丹治・橋屋河岸段丘 |

|||

| 子供の風景 | ||||||

焚付(風呂・かまど用) 拾いは小学生の手伝い |

|

親子の風景 |

オート三輪 |

|||

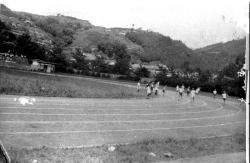

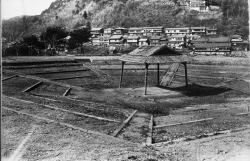

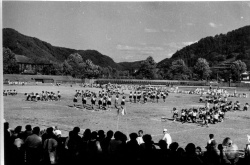

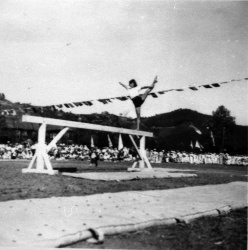

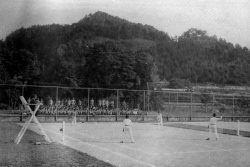

| 美吉野グランド 大正13年に完成。 トラックをはじめ、テニスコート、相撲場、野球場があった。(トラックは昭和14年1939には貯木場に。) | ||||||

吉野郡陸上競技大会 競争 |

昭和15年頃 野球場にて |

閲兵分列行進 戦がはげしくなると、軍事訓練の場となる。 |

軍事訓練場になったグランド 伏射の訓練を受ける吉野工業学校生徒 |

|||

山からグランドを見る |

グランド |

グランドと上市橋 |

|

|||

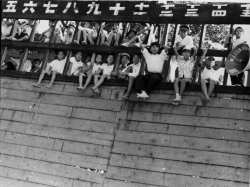

野球場のスコアーボードにのぼって観戦 |

美吉野グランドで体操練習 |

グランド運動会 |

昭和16年頃 グランドのスタンド |

|||

グランド相撲場 |

グランドで運動会 グランドで運動会 |

|

吉野工業学校体育大会 |

|||

体育大会 |

テニス場 |

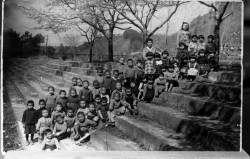

上市尋常高等小学校尋常科卒業生 昭和17年 |

上市実業団の美吉野グランド相撲場開きの土俵入り |

|||

グランドから桜橋を望む |

グランドのポプラ並木 |

|||||

| 筏流・飯貝 | ||||||

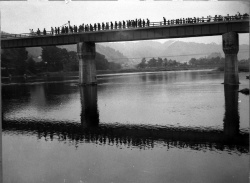

桜橋と筏群 |

飯貝検査所 筏の上で市が開かれ、市後筏の組み替えて流す。 |

飯貝検査所 後、移築し立野公民館に |

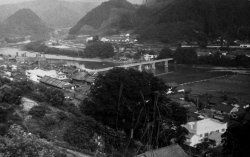

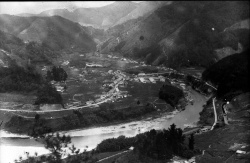

上市・立野の山から望む飯貝の里 |

|||

| 上市の町 | ||||||

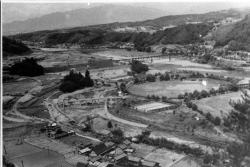

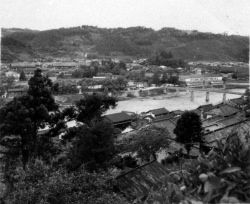

昭和12年頃の上市の航空写真 陸上競技場、野球場、相撲場、テニスコートが設けられている。 |

初期の桜橋 |

昭和10年頃の桜橋 川に籠づけや箱づけがしてあり一週間ほどたって上げると鰻が入っている |

昭和12年頃 桜橋付近の上市の町並 |

|||

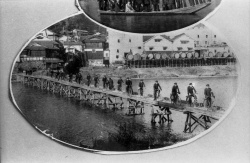

昭和10年頃の 桜橋を自転車で通学する吉野工業学校生 |

桜橋 |

山から桜橋 |

山から上市橋 |

|||

昭和12年頃 轟裏の様子 用水は線をかけてつるべで汲み上げ |

昭和13年頃の桜橋と上市全景 |

昭和26年頃の上市全景 桜橋 |

昭和33年 上市中心部 (上市小学校) |

|||

桜橋と北岡酒造 |

桜橋 |

桜橋 |

昭和25年頃上市本町川端の道 |

|||

伊勢湾台風で流失の桜橋の架け替え工事 |

桜橋 |

筏と北岡酒造 |

立野付近 |

|||

| 桜の渡し・橋が架かる | ||||||

桜橋で記念撮影 |

|

筏と桜橋 |

||||

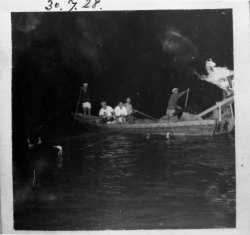

昭和20年頃 桜の渡し 渡し舟で通学する吉野工業学校生 |

昭和17年頃の桜橋のようす 橋脚はコンクリートで橋は木製 |

昭和27年 桜橋の渡り初め 高い鉄橋になる。 (ただし伊勢湾台風で上市側落下) |

||||

| はんや橋 | ||||||

はんや橋 低い仮橋で増水すると流されるがワイヤーでつながれていてすぐ架けられた。 |

はんや橋 |

|||||

筏流し |

|

|

|

|||

| 吉野川風物詩 | ||||||

夏の風物 梁 |

上市の梁 下流から見る |

昭和15年頃 石を運ぶ人たち |

昭和15年頃 石を運ぶ人たち |

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

川遊び |

|||

投げ込み漁 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

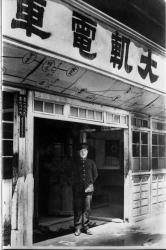

| 大和上市駅付近 (吉野駅まで電車開通 昭和3年) | ||||||

大正9年頃の乗合自動車 車種:T型フォード |

||||||

大和上市駅前バスターミナル 昭和5~6年 |

バスターミナル事務所 |

大軌鉄道乗り場 |

停車する乗合自動車 昭和6年頃 遠く後ろに楢井発電所が見える 車種:シボレー |

|||

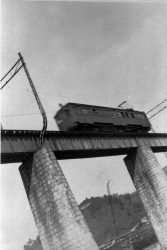

尾仁山の鉄橋を渡る一両電車 昭和6~7年頃 |

|

|

上市中心町航空写真 昭和33年頃 |

|||

尾仁山商店街 |

尾仁山商店街 |

尾仁山商店街 |

尾仁山商店街 |

|||

上市駅前 上市劇場 昭和29年頃(1954) |

上市駅前 上市劇場 昭和29年頃(1954) |

上市劇場 建設中 |

上市の町角 長谷川カメラ店と上市劇場 昭和58年(1963)頃 |

|||

上市の町角 長谷川カメラ店 遠景に鉄橋 |

上市の町角 長谷川カメラ店 |

上市祭り太鼓横町 |

||||

上市・下市郵便局電通合理化闘争 昭和36年 |

上市・下市郵便局電通合理化闘争 昭和36年 |

上市 昭和初期 料理旅館 香月楼 |

||||

| 町を挙げてのお祝い 昭和3年(昭和天皇御大典) | 嫁入りの荷物を運ぶ人々(大正9年頃) | |||||

稚児行列記念写真(郡役所前) 上市 |

御大典奉祝仮装行列記念 尾仁山町内会 |

嫁入りの荷物を運ぶ人々 大正9年頃 上市郵便局前 |

|

|||

| 初市の賑わい ( 2月11日) | ||||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

立野付近の筏 |

||||||

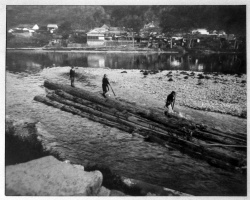

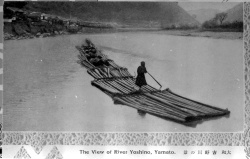

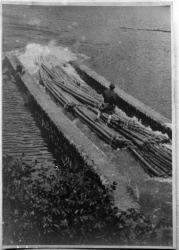

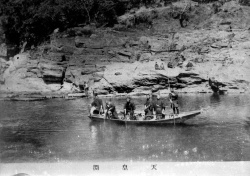

| 筏流し 吉野川の上流から材木を筏に組んで水路搬出した。 大正年間に水力発電所が出来たので川の水量が減った。大滝から楢井の間は発電用の隧道を利用し筏を流した。 楢井の落筏路より吉野川にでて、妹山の土場で大きな筏に組み替えた。 |

||||||

隧道を流す筏 |

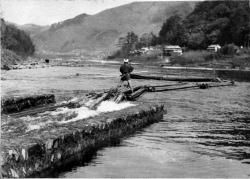

楢井発電所の落筏路 |

楢井発電所の落筏路 |

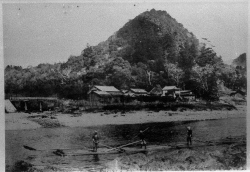

妹山山麓の土場 大きな筏に組み替えられる 明治末~大正時代 |

|||

筏 |

舟と筏 |

妹山・背山 |

||||

| 龍門口 | ||||||

大名持神社すぐ下の県道 樽丸を運ぶ車 |

大名持神社すぐ下の県道 |

楢井発電所下の吉野川に浮かぶ屋形舟 |

||||

| 宮滝付近 | ||||||

秋津野 宮滝の下流 |

宮滝全景 昭和初期 |

|

||||

宮滝遺蹟 |

宮滝遺蹟 |

宮滝遺蹟 |

宮滝遺蹟 |

|||

| 柴橋 | ||||||

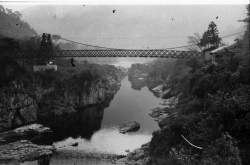

橋名の起源になった郡資料にある柴橋 |

滝つ河内の舟遊び 昭和10年 |

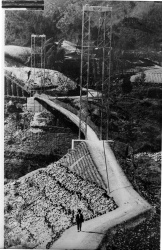

二代目に作られた柴橋 (吊り橋で木橋 俗に針金橋ともいった) |

|

|||

昭和31年の柴橋 (流失した) |

伊勢湾台風直後の仮橋 伊勢湾台風直後の仮橋(柴橋が始めて造られた場所) |

|

復旧なった柴橋 |

|||

| 国栖・翁橋の辺り 多くの生繭が集荷され、製糸工場もあった。 | ||||||

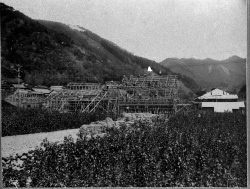

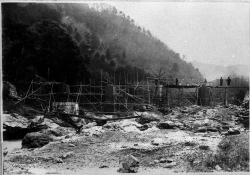

国栖乾繭場上棟式 手前は桑畑 昭和2年 |

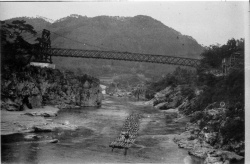

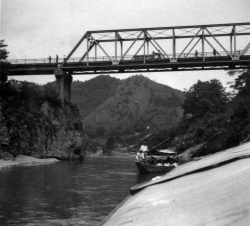

旧木造翁橋建造工事 明治44年 |

|||||

| 紙漉き | ||||||

| 国栖奏・国栖の太鼓おどり ほか | ||||||

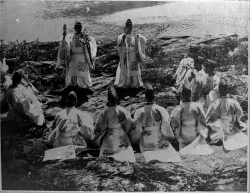

国栖奏 応神天皇の頃からはじまるという。 浄見原神社(きよみはらじんじゃ)で、毎年旧暦1月14日に奉納される歌舞。、従来は「国栖舞」または単に「翁の舞」と呼ばれ伝えられてきたもので奈良県指定無形民俗文化財。 |

国栖の太鼓おどり 数百年前から吉野町各地で雨乞いや満願お礼に踊った太鼓おどりも国栖のみとなった。 |

国栖の太鼓おどり |

天皇の淵 この辺りで吉野川は淵となり、神秘なまでに青々とした水をたたえていた。 昭和34年の伊勢湾台風で面影を無くした。 |

|||

国栖 天満座 芝居小屋の杮落しは大正12年。 回り舞台、花道、奈落があり、二階桟敷もある立派なものだった。 昭和には映画上映もしたが昭和25年閉鎖。 |

昭和6年 郷土訪問飛行でごたんげ河原に着陸した谷口飛行士と地元の人達 |

|||||

| 渡し場 | ||||||

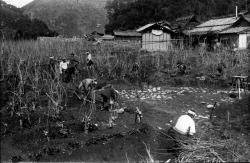

| 志賀 農繁期風景 昭和37年頃 | ||||||

のどかな志賀の田園風景 |

左:足踏み回転脱穀機 右:脱穀された籾を篩で選別 |

脱穀 |

脱穀 |

|||

昼食 |

葉タバコ乾燥場 |

平尾のたばこ乾燥場 |

山田や段々畑耕作。 戦前、オーコと称する棒の桶や籠を肩で運んだ |

|||

細峠村跡の碑 昭和42年村の鎮守跡に碑を建立 |

|

志賀川 |

昭和27年 志賀 牛で耕す |

|||

祭り風景 太鼓台 |

奉寺の葬式 昭和30年頃 棺を駕籠で墓地へ。 |

奉寺の葬式 昭和30年頃 棺を駕籠で墓地へ。 |

奉寺の葬式 昭和30年頃 棺を駕籠で墓地へ。 |

|||

昭和39年7月 志賀高塚橋完成 昭和39年7月 志賀高塚橋完成渡初式 |

昭和39年7月 志賀高塚橋完成 昭和39年7月 志賀高塚橋完成渡初式 |

旧龍門郵便局 左の入口は局長の住宅。 |

旧龍門農協 昭和35年頃 |

|||

山口神社 |

山口神社 |

|

||||

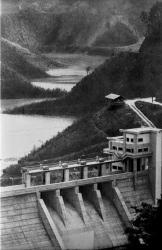

| 津風呂村とダム 昭和29年着工、昭和36年完成 祖先伝来の家や畑、山林まで湖底に沈む。 | ||||||

昭和37年4月 貯水をはじめた津風呂ダム |

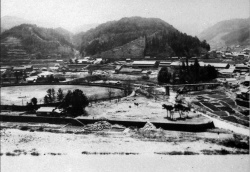

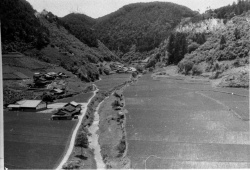

上津風呂 |

中津風呂 |

下津風呂 |

|||

津風呂小学校 |

津風呂小学校最後の卒業記念撮影 |

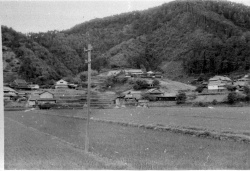

ダムに沈んだ津風呂の家々 ダムに沈んだ津風呂の家々 |

ダムに沈んだ津風呂の家々 |

|||

昭和33年6月 夜間作業中の津風呂ダム |

湖岸周遊道路の平尾吊り橋 龍門 |

|

||||

昭和26年3月 木炭車タクシー 嫁入り風景 |

色生の屋根橋(上の橋) 国道370号線完成で消えた |

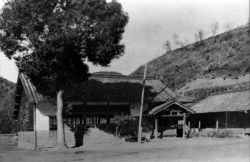

中龍門村役場 (昭和31年まで) |

中龍門農協 |

|||

旧中龍門郵便局 |

||||||

|

||||||